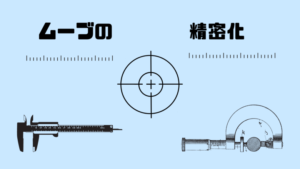

3級が登れなくて行き詰まってる…どうしたら登れるのかな。

どんなトレーニングをすれば登れるようになる?

一般的に3級はどのくらいの期間で登れるの?

3級で壁を感じる方はかなり多いです。

一緒に考えていきましょう。

3級を登れるようになるまでの期間は人それぞれです。

数か月で登れる方もいれば、数年かけても登れない方もいます。

それは、練習量や練習方法、年齢、環境、スポーツの経験によって差が開きます。

上達にはあなたのペースがあります。

あなたのペースで楽しみながら登ることが上達の第一歩なのです。

焦ってクライミングをすると楽しさが減りますし、ケガも多くなります。

ですので、他のクライマーと自分を比べていた時間を、自分がクライミングを楽しむための時間に使いましょう。

この記事は「4級クライマーが楽しみながら強くなってくれたらいいな」と思い執筆しました。

- 3級を登るための準備

- 3級を登るためのトレーニング

- 自宅でできるトレーニング

この記事が目指すのは、読者の方に「3級クライマーになってもらう」ことです。

それは、3級が登れたことのあるクライマーではなく、3級をコンスタントの登ることができるクライマーです。

3級が登れるようになればセッション相手が増えたり、「強いね!」なんて言葉をもらうことが多くなっていきます。

褒めてもらえることは年齢関係なく、誰でも嬉しいものです。

上達することだけがクライミングの楽しみ方ではないのは重々承知しています。

ですが、登れる課題が増えるということは、それだけワクワクも多くなるって思いませんか?

楽しくクライミングしていたら、いつの間にか強くなっていたことあります。

言いたいことは「楽しみながら登れることが重要」ということです。

それではさっそく、3級を登るためにできることをたくさん紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

この記事を書いた人

ぶちょー(クライミング飛鳥店長)

15歳からクライミングをはじめ、現在30歳。

趣味は読書やカメラ。

【登ってきた主な課題】

最高RP 四段+(V13) 5.13d

ハイドラ(四段+) フルチャージ(四段) Ammagamma (V13)Midnight Lightning(V8)などなど

リキッドフィンガー 5.13d

この記事は4級クライマー以外にもおすすめのトレーニングを紹介しています。

\意外と楽しい!世界で流行りのボルダーボール!/

ボルダリングで3級を登るためには

- マインドセット

- 自分のタイプの確認

- 怪我をしない

- フォームを見直す

- 保持力を考える

- ムーブはすべて頭に入れる

- 弱点を見つける

トレーニング方法が早く知りたいんじゃい!という方はこちら🔗

まずはマインドセットを切り替える

なかなか上達できない…そう感じている人は「考え方」を少し変えれば、劇的に変化することがあります。

どちらの考えが1年後、2年後を考えた時にクライマーとして強くなっているでしょうか。

もちろん、成長マインドセットになっているクライマーの方が強くなっています。

このように日々のクライマーの考えは数年後に影響を与え、固定マインドセットの方はせっかくの上達の機会を逃しているのです。

マインドセットの切り替え方はこちらの記事に詳しく書いてありますので、ぜひ読んでみてくださいね。

自分のタイプを確認

| 力あり | 力なし | |

|---|---|---|

| 運動経験がある | スポーツマンタイプ | ランナータイプ |

| 運動経験がない | ボディビルダータイプ | ビジネスマンタイプ |

運動経験があって力がある方が最速で上達すると思われがちですが、長期スパンで考えた時、実力が覆ることがあります。

スポーツマンタイプ

運動経験があって、力もある方はクライミングのムーブの習得は早い傾向にあります。

初心者のうちはムーブの習得で順調に登れるようになっていき、難しいグレードにどんどん挑戦したい!となりますよね。

これは悪いことではないのですが、上級者になるための必須スキル「脱力」がおろそかになってしまうことがあります。

力があるがゆえに最初からある程度登れたとしても、すぐに「脱力」ができるという方はほとんどいません。

脱力を覚えるには持久力トレーニングをしましょう。

ランナータイプ

ある程度運動経験があるけど長らく運動していない方や、クライミングで使う筋肉は全く使わない運動をしている方がランナータイプに分類されます。

この方たちは、力はなく運動神経がある程度鍛えられているという方です。

この方は、最初から力がないため脱力を意識しなくてもできるようになります。

やらなければいけないことは、基礎フォームの練度を上げていくことと、ある程度登れる体力をつけることです。

ムーブの精密化とサーキットトレーニングを行いましょう。

ボディビルダータイプ

ボディビルダータイプの方は力仕事や筋トレなどで力があります。

この方たちは体の動かし方がぎこちなく、さらに力を使って登るようになってしまう傾向にあります。

必要なことは、基礎フォームの練度を上げることと、脱力を習得することです。

ムーブの精密化と持久力トレーニングを平行して行いましょう。

ビジネスマンタイプ

ビジネスマンタイプの方は、力や体力が無い傾向にあります。

この方たちがやらなければならないことは、ある程度登れる体力をつけることです。

この方たちがムーブの精密化を行おうとしても、体力が足りないためムーブを繰り返し練習することができません。

まずはたくさん登って、基礎体力をつけるところから始めましょう。

サーキットトレーニングがおすすめです。

初めはとてもきついでしょうが、力のない方は後々、綺麗な登りができるようになるのであきらめないでください。

怪我をしないために

まずはじめに、ケガは力をセーブせざるを得なくなり、上達を遅らせると同時にモチベーションも奪います。

ケガをしないクライマーになって下さい。

それが上達の近道です。

しかしどうしても、4級が登れるようになってくると、ケガをする人の割合も高くなってきます。

それはやはり高負荷のトレーニングが原因なのですが、事前に怪我の前例やコンディショニング、体のケアを行っておけばケガをする確率を減らすことができます。

まずはじめにウォーミングアップとクールダウンを確実に行うようにしてください。

ウォーミングアップの目的は、体を温め、血をめぐらすことにより筋肉と神経の反応速度を合わせていくことにあります。

トレーニングを始める前に、軽い負荷から徐々に負荷をあげていきましょう。

次にクールダウンの目的ですが、温まっている筋温を徐々に下げていくことにあり、クールダウンはウォーミングアップよりも大切と言われています。

トレーニング後、ウォーミングアップの逆の順序をたどり、筋肉に溜まった疲労物質を取り除きましょう。

次に、トレーニングの強度によってレスト(休息)をきちんと取りましょう。

毎日全力で登っていたらすぐに故障してしまうのは想像できますね。

体が回復する前に登ってしまうこともケガの原因となります。

その他に、5級や6級で基礎保持力、基礎体力をつけておくことも大切です。

ケガをする理由として、高負荷な課題や実力以上の課題を登ることが原因になります。

指が弱くて腱鞘や腱を痛める。

落ちる場所が予測できていなくて、足をくじく。

やったことのないムーブを最高グレードで行ってしまう。

など、実力以上の課題にトライする時はこれらに注意しなければいけません。

基礎を固めておくことで、減らすことのできるケガもありますよ。

フォームを見直す

まず第一歩として重要なのが、「基本フォーム」の確立です。

基本フォームとは、骨盤が立ち、胸を開いた、姿勢の良い状態のことを指します。

猫背になったり、腰が引けた状態では、いくら腕や脚でホールドを捉えても体幹が安定せず、次の一手に無駄な力が入ってしまいます。

姿勢を意識することで、体の中心であるインナーマッスル(深層筋)をうまく使えるようになり、小さな力でもしっかりと体を支えることができるようになります。

インナーマッスルは姿勢の維持や動作の安定に欠かせない筋肉で、外側の大きな筋肉に頼りすぎないバランスの良い登り方に繋がります。

さらに、フォームが整えばケガも減り、効率的な上達にもつながります。

「力任せに登るのではなく、フォームを整える」。これこそが、長くボルダリングを楽しみ、成長を感じるための土台となるのです。

保持力を考える

4級を登るようになってくると、一般的な指の力では対応できないホールドが指定されていることもあります。

カチやピンチは純粋な保持力が必要で、指が強くないとホールドが持てなかったり、ケガをする可能性があります。

対処法として、「トレーニングボードでのトレーニング」や「いなす動きの習得」、「体重の減量」などがあります。

ムーブを身に着ける

3級クライマーになるにはムーブの網羅が必要です。

ヒールフックやトゥフックはもちろん、サイファー、フィギュア4、ヒール&トゥなど、応用ムーブまで頭に入れておきましょう。

次の段階では、これらのムーブを状況に応じて使い分けができるようになりましょう。

ここまでができていればムーブが分からなくて登れない3級は無くなります。

続いて、各ムーブの精度が上がっていくことで、登れる課題の幅が広がり、3級を楽に登れるようになっていきます。

弱点を見つけよう

クライミングにおいて「苦手な分野がある」ということはクライマーの足を引っ張り、上達を遅らせる原因となります。

最高グレードを更新したい!という考えのみで強くなるなら、長所のレベルを上げればいいと思います。

しかし、コンスタントに3級を登れるクライマーになるには、短所のレベルを引き上げ、全体のレベルを上げることが必要です。

\理論的に学びたい方向け/

3級を登るためのトレーニング

この項目では自分の弱点を強化するためのトレーニングを紹介します。

気をつけていただきたいことは、初心者の方ほど筋力UPを目的としたトレーニングをするべきではないということです。

なぜなら、クライミングは「ゴールまでいかに省エネで登れるか」が問われるスポーツだからです。

そのため、まずやらなければならないことは”脱力”と”ムーブの精密化”になります。

短いボルダー課題なら気にしなくてもよいでしょうが、長めの課題も多数存在します。

僕はあなたに「3級がコンスタントに登れるクライマーになって欲しい」と言いました。

長い課題もこなせるようになるためには、ムーブや脱力のレベルを上げなければいけません。

逆に、脱力がある程度できている方は持久力系やパワー系のトレーニングがオススメとなります。

自分の弱点は見誤らないようにしましょうね。

それを踏まえていただいたうえで、弱点別トレーニング方法を紹介します。

| 弱点 | トレーニング方法 | オススメ傾斜 | プランニング | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 力がない | ボルダートレーニング トレーニングボード | 強傾斜 | 週1~2回 | 限界まで登る 体が回復してから行う |

| すぐに疲れる | サーキットトレーニング 長物 | 緩傾斜 強傾斜 | 週1~2回 | できるだけ休憩をとらない |

| 体幹が弱い | サーキットトレーニング ボルダートレーニング 長物 | 強傾斜 | 週1~2回 | ボディを意識する 腰の位置を考える |

| 保持力がない | サーキットトレーニング ボルダートレーニング トレーニングボード | 緩傾斜 強傾斜 | 週1~2回 | 指が痛いときは行わない 少しずつ強化する |

| パンプに耐えられない | サーキットトレーニング 長物 | 緩傾斜 強傾斜 | 週1~2回 | 腕がパンパンになるまで行う |

| 思うように動けない | ムーブ精密化トレーニング 長物 | 緩傾斜 | 週2~4回 | 連動性を考える 動きを分解する |

| 脱力できない | ムーブ精密化トレーニング 長物 | 緩傾斜 | 週2~4回 | 肩の力を抜く ゆっくり動く |

ムーブが閃かない | ムーブ精密化トレーニング 課題作り セッション | 緩傾斜 強傾斜 | 週2~4回 | 検証を繰り返す 動画を撮る 上級者を真似る |

| オブザべできない | 課題作り セッション | 緩傾斜 強傾斜 | 週2~4回 | 登りをイメージする 経験を増やす |

長物

長物とは、手数が数十手で設定された課題のことです。

リードクライミングができない場合などに、ボルダリングジムで行う持久力トレーニングとなります。

4級以下を登っている時に、すぐに疲れてしまったり、パンプしてしまうなどの悩みを抱えている人におすすめです。

持久力を鍛えることで普段の練習量も多くなり、上達が早まりますよ。

| トレーニング名 | 内容 | 効果 | おすすめ | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 脱力長物 | 5.10a(約30手)➡5分休憩×5本以上 | 持久力強化 脱力洗練 | すぐパンプしてしまう人 脱力できない人 | できるだけゆっくり動く 肩の力を抜く |

| 高負荷長物 | 5.11a~11d(約30手)➡10分休憩×3本以上 | 保持力強化 持久力強化 筋力強化 | 保持力ない人 パワーがない人 すぐにパンプしてしまう人 | 落ちてもよい すぐに復帰する |

| 強度上昇長物 | 5.10a➡5.10b➡5.10c➡5.10d➡10分休憩 5.11a➡…5.11d➡15分休憩 5.11ⅽ➡5.11b➡…5.10d➡10分休憩 5.10ⅽ➡5.10b➡5.10a | 保持力強化 持久力強化 筋力強化 脱力洗練 | 保持力ない人 パワーない人 すぐにパンプしてしまう人 脱力できない人 | 5.12aが最高グレードの方 |

長物はジムが混雑していると邪魔になりますので注意してください。

サーキットトレーニング

サーキットトレーニングとは休憩をほぼなしで、次々と課題を登っていくトレーニングとなります。

| トレーニング名 | 内容 | 効果 | おすすめ | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 高負荷サーキット | 4級~3級×連続4課題➡休憩(1分)×2~5セット 翌日筋肉痛が残るくらいまで行う | 保持力強化 筋力強化 体力強化 連動性向上 | 保持力ない人 パワーない人 体力ない人 | 高負荷 たまにでOK 万全の状態で行う 2日以上レストする 体のどこか痛い場合中止 |

| 強度上昇サーキット | 8級×5➡7級×4➡6級×3➡5級×3➡休憩(1~5分) 6級×3➡5級×3➡4級×2➡3級×2➡休憩(1~5分) 4級×2➡5級×3➡6級×3➡7級×4➡8級×5 | 保持力強化 筋力強化 体力強化 | 保持力ない人 パワーない人 体力ない人 | 週1回ほどでOK 万全の状態で行う 2日以上レストする 体のどこか痛い場合中止 |

| 大量課題サーキット | 6級以下×20本➡休憩(10分)➡ 7級~5級×20本➡休憩(10分)➡ 6級以下×20本➡休憩(10分) 息が切れる、汗をかくくらい登る | 体力強化 ムーブ精密化 | 体力ない人 上手く動けない人 | 週2回OK 脱力意識 ポジション意識 |

ボルダートレーニング

| トレーニング名 | 内容 | 効果 | おすすめ | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| ホールド固定 | ホールドの種類を決めて重点的にトライ 例)ピンチ課題 ピンチからランジ ピンチでトラバースなど | 保持力強化 | 保持力ない人 | 体が不調になる前にやめる まぶし壁オススメ |

| ムーブ固定 | ムーブを決めて重点的にトライ 例)ヒールフック 5級右ヒールフックかきこみ系➡ 5級左ヒールフックかきこみ系➡ 5級右ヒールフック乗りこみ系➡ 5級左ヒールフック乗りこみ系➡ 4級ヒールフック… | ムーブ精密化 連動性向上 オブザべ力向上 | 保持力ない人 動き方が分からない人 | 同じ動きをやり続けると故障 細かく種類を変えて行うのが良い 課題は店員に作ってもらうと効率が良い 課題は簡単なもの |

| コンペ風 | 登ったことのない課題 例)オブザべ6分➡ 課題①(6級)4分➡4分休憩 課題②(5級)4分➡4分休憩 課題③(4級)4分➡4分休憩 課題③(5級)4分 | 集中力強化 オブザべ力強化 保持力強化 筋力強化 | 課題を決めきれない人 オブザべできない人 | ジムの混雑時は不可 グレードは変えてもよい できれば触ったことのないホールド |

| 低負荷 | 簡単な課題を繰り返し登る | 脱力洗練 ムーブ精密化 | 脱力できな人 | ゆっくり動く 撮影する 上級者にも登ってもらう |

| 高負荷 | 限界グレード(4級か3級)を登る 例)4級×2➡休憩(回復するまで)➡ 3級×1➡休憩(回復するまで)➡ 4級×2➡休憩… | 保持力強化 筋力強化 連動性向上 | 力ない人 保持力ない人 | 回復したら次のセット バラシだけでも良い |

| 超負荷 | 限界グレードより高いグレード 3級~2級をトライする 一ヵ月以上トライする 例)3級①少しでもばらす 2級①少しでもばらす 3級②少しでもばらす … | 保持力強化 筋力強化 限界突破 | 限界を超えたい人 | 同じ課題を長時間トライすると故障する 週1回まで |

※ばらす→課題の中の各ムーブを解決させる

ムーブの精密化トレーニング

ムーブの精密化とは、基礎や苦手の動きの練度を上げるトレーニングを指します。

基礎フォームや苦手ムーブの練度を上げることで、無駄な力の放出と無駄な脳の処理が無くなるのです。

つまり、楽に綺麗に登るためのトレーニングになります。

余裕のある、5級以下の課題で行うようにしてください。

詳しくはこの記事を読んでみてください。

セッション

セッションとは、数名のクライマーでワイワイと同じ課題に取り組むことを言います。

ジムに長く通っている場合、このトレーニングに偏りやすく、上達が停滞することもあります。

セッションは、上手に計画的にトレーニングとして取り入れることで効果を発揮します。

- わいわい楽しく登れる

- ムーブの発見がある

- 上級者の登りを参考にできる

- アドバイスをもらえる

- 限界だと思っても頑張れる

登っている時間が少なくなってしまうことがデメリットです。

実際、セッションをするとクライミングが強くなります。

しかし、簡単な課題ばかりになってしまったり、課題を登る時間が少なくなってしまったりと、追い込む時間をとりにくいトレーニングでもあります。

人によっては、実力が滞りやすいトレーニングなので注意してください。

トレーニングボード

ここで説明するトレーニングボードは有名なビーストメーカー1000を例にします。

| トレーニング名 | 内容 | 効果 | おすすめ | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 懸垂 | 限界まで懸垂×3セット | 筋力強化 | ひきつけられない人 | ウォーミングアップを行ってから行う 疲労が溜まっている時はやらない |

| ロック | 体を限界まで持ち上げ10秒ロック⇩ 少し体を降ろし肘の角度90°で10秒ロック⇩ 少し体を降ろし肘の角度120°で10秒ロック×3セット | 筋力強化 | 固める動きが苦手な人 | ウォーミングアップを行ってから行う 疲労が溜まっている時はやらない |

| 懸垂&ロック | 懸垂3~10回⇩ 限界まで体を持ち上げて10秒ロック⇩ 懸垂3~10回⇩ 少し体を降ろし肘の角度90°で10秒ロック⇩ 懸垂3~10回⇩ 少し体を降ろし肘の角度120°で10秒ロック | 筋力強化 | 懸垂とロックがある程度できている まだ鍛えたい人 | ウォーミングアップを行ってから行う 疲労が溜まっている時はやらない |

| カチ保持トレ | ビーストメーカーのギリギリ5秒ほど保持できるホールドにぶら下がる ×5セット | 保持力 | カチ力足りない人 | ウォーミングアップを行ってから行う 疲労が溜まっている時はやらない オープンと |

自宅でできるトレーニング

次は自宅でできるトレーニングを紹介します。

これらのトレーニングはコツコツ続けることによって、効果が現れます。

| 悩み | オススメトレーニング |

|---|---|

| 引き付ける力が足りない | 懸垂とロックトレーニング |

| 体がブレるor腰が下がる | 体幹トレーニング、スクワット、チューブトレーニング |

| 保持力が足りない | ハンドグリップやトレーニングボード |

| 体と頭のバランスがとれない | 連動性向上トレーニング、イメージトレーニング |

- ストレッチ

- マッサージ

- コンディショニング

- 読書

これらのトレーニングは、この記事にて詳しく説明していますのでぜひ↓

最後に

4級クライマーが3級クライマーになるためには、自分ができていない苦手なことを練習する必要があります。

苦手を克服することでクライミングの幅が広がり、上達につながります。

一緒に頑張りましょう!

記事を読んで、今よりも楽しいクライミングをしていただけたら幸いです。

コメント