いろいろな要因から強くなることができるスポーツ、フリークライミング。

”いろいろな要因”を例として挙げれば、

フィジカル、保持力、持久力、精神力、瞬発力、柔軟性、連動性、集中力、知識、テクニック、モチベーション…

このように、多くの要因があなたのクライミングのパフォーマンスを左右させているのは、クライミングをしている読者様はご存じの通りかと思います。

早速ですが、ぼくは読者様に問います。

自分の強みと弱み、わかっていますか?

これがわかっていないと、効果的なトレーニングができません。

なぜなら、長所は伸びしろが少なく、弱点の放置はクライマーの上達を阻害するからです。

よって、答えられないクライマーは成果が出しにくいと言えます。

これから詳しく説明していきますので、少々お付き合い下さい。

ちなみにこの記事は、ある程度の経験がある中級者以上のかた向けに書いています。

初心者の方がまずやらなければいけないことは、”クライミング楽しむこと”です。

伸び悩んだ方が、この記事を読んでください。

あなたの強みと弱みはなにか

自分の強み弱みが何か、考えたことがありますか?

ひきつけ力がないことですか?

片腕ロックができること?

足がうまく使えないこと?

体が軽いこと?

持久力がない?

ランジが得意?

はたまた、メンタルが弱いことでしょうか。

この記事のはじめで説明した通り、クライミングのパフォーマンスを左右するものは多岐にわたり、必要な運動能力の幅はとても広いのです。

クライミングが奥深いといわれる所以でもありますが、それゆえに上達の方法を考えればきりがありません。

まず上達の第一歩として、自分の弱点と強みを見つけ、その中でも重要な要因をいくつかあげることが必要です。

さて、ここでもう一度問います。

「あなたの強みと弱みはなんですか?」

2、3個ずつ挙げてみてください。

・フィジカル ・保持力 ・持久力 ・連動性 ・柔軟性 ・集中 ・経験 ・知識 ・テクニック ・モチベーション ・メンタル ・瞬発力 …

自分の強みと弱みが思い浮かばない…という方は、これかも?というものを、上記のリストに挙げた項目から選んでみて下さい。

この項目をさらに細分化できると、自分が強化しなければいけないもの、今は強化しなくてもよいものが明白になっていきます。

(・テクニックの項目→ランジが苦手 ・柔軟性の項目→開脚が苦手 など)

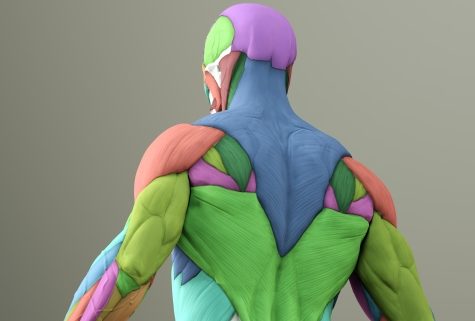

(フィジカルの中にも腕のパワー、体幹のパワー、足のパワーなど細分化され、さらに体幹のパワーも腹直筋、腹斜筋、広背筋、僧帽筋などに細分化される。より細分化された強みと弱みを見つけ、細かな弱みをなくしていくことが上級者には求められる。)

項目をみても、弱みも強みもわからない…という方は、同じレベルのクライマーと比較してみましょう。

あのひとにはこれができるのに、自分にはできない…と感じるものはありませんか?

だれかに、弱さを指摘されたことはありませんか?

たいていの人は指摘されても、自分の都合の良い解釈で大した問題ではないと感じます。

よく思い出してみてください。

僕は店員としてお客様を見る機会が多くあり、初心者、中級者の方は

①うまく力を抜くこと、②持久力

これらが伸びしろだと感じることが多くあり、できるだけ長物をすすめています。

持久力、テクニックが身につくことで、登る量が増え、効率的に必要な筋肉がついていきます。

強みは伸びしろが少ない

あなたが今得意だと思うことを伸ばそうとしても、そう簡単には伸びません。

例えば、あなたは強靭なフィジカルが強みで、技術力の無さが弱みだと思っているクライマーだとします。

あなたが”技術は自分には必要ない”と考え、さらなるフィジカルや瞬発力を求め、キャンパシングトレーニングを取り入れたとします。

このトレーニングを取り入れて起こることは、筋肉の肥大、コンタクトストレングス(一瞬の力み)の強化、保持力の強化、ボディイメージの確立です。

パワーが強みだと感じているくらいでしょうから、一定量の筋肉はもうすでについている状態かと思います。

筋肉はもう十分ついている方がキャンパシングトレーニングをすると、筋肉はさらに大きくなり体が重くなります。

これは、コンタクトストレングスの強化や保持力が伸びたとしても、技術の伸びしろを無視しているため、筋肉がついて体が重くなったことによるマイナスの効果のほうが多くなってしまいます。

筋肉がある方が自重トレーニングのみでおこなうキャンパシングは、筋肉のないかたに比べて効率が悪く、トレーニング効果が薄いことも上達を遅らせる要因になりえるでしょう。

このように、自分が得意だと思っていることは伸びしろが少なく、苦手だと思う領域にこそ、おおくの伸びしろが潜んでいるのです。

ただし、クライミングにおいて自分の強みがあることは、課題を登るうえで大きなモチベーションとなります。

強みをいかしつつ弱点を鍛えていくのがベストです。

弱点は重りである

あなたはこの記事を読んでいく中で、強みと弱みを再確認し、強みには伸びしろが少ないということを知りました。

これによって、「弱みを鍛えればよい」ということに気づきはじめているころかと思います。

僕たちクライマーはなぜ、自分の弱みを放置してはいけないのか。

それは、弱みをそのままにしておくことで、クライマーの実力が最も弱い能力レベルに引き下げられてしまうからです。

岩の課題を例えにしてみます。

Aさんはオーバーハングに強く、スラブはほとんど登らないゴリゴリ系のクライマーです。

ハングでは1級を登れる実力があります。

今から登る課題は下部はどっかぶりのオーバーハング、上部はマントルを返した後ハイボルダーのスラブでトップアウト、グレードは2級。

この課題の要素はオーバーハング3級、マントル3級、スラブ4級くらいの構成になっているとします。

オーバーハングを余裕でこなし、マントルは少し危なげはありましたが、なんとか持ち前のパワーで通過、スラブ面に入った途端、がくがくしてくる足。

そして足が滑り落下。

これは典型的なアンバランスクライマーの例ですが、このようなことは実際に多くあります。

あなたの周りにも傾斜によって普段登る課題のグレードに差があるクライマーはいませんか?

あなたの弱点は、クライマーとしての足をひっぱり、強みと弱みの差がひらけばひらくほど「弱みを強みに変える努力」をする気がなくなります。

弱点を放置したままクライミングをすることは、弱点という”重り”を背負ってクライミングしているようなものなのです。

「地味だから」「自分にはできるわけないから」「どうすればいいのか分からない」…と、弱みを鍛えることから逃げていませんか?

弱点を鍛えることは、自分の不甲斐なさと向き合わなければいけません。

さらに、自分の弱さを他人に見られるため、恥ずかしい思いをすることになるでしょう。

しかも、弱点を鍛えていくトレーニング法を取り入れたとしても、日々弱点はうつろいでいきます。

その、うつろいでいく弱みが見つけられず、鍛えることができていない状態がつづくと、スランプやプラトーといった行き詰まりを経験することになります。

同じように僕も、できるだけ自分の弱みは見せたくないですし、認めたくないですし、できない、弱い、という事実に悲しくなることもあります。

みえをはりたくなることもあります。

全然強くなってないや…と思うこともあります。

昔の僕は、ひょろひょろな体のせいで、ひきつけ、かためを要するパワー系の課題が苦手でした。

「軽さで登ってるから別に筋肉いらないな」なんて、鍛えるのが面倒くさいから自分の都合の良いように解釈していました。

(これを確証バイアスという)

力が足りないのは自分もしかり、だれが見ても”火を見るより明らかだったのに”、です。

しかし、”いつまでも弱みから逃げていては、僕のあこがれている課題は登れない”ということに気付いてしまいました。

あなたも僕も、クライミングを続けようと決めたその日から「自分の限界を超える挑戦」という、永遠に終わることのない挑戦をはじめています。

僕たちクライマーは、限界を超えることで大きな達成感や幸福感を感じ、成長していきます。

「できなかったこと」をほんの少しずつ「できること」に変えていくことで、いつの間にか、できないと思っていた課題が登れるようになるのです。

逃げて、らくをして、自分の限界を超えることなどありません。

・

・

・

あなたの弱みは何ですか?

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 弱点の放置はあなたを重くする […]