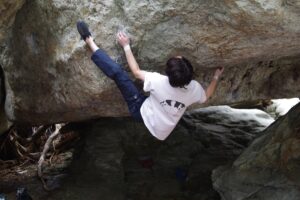

あなたはルーフやハングなど角度のきつい壁、いわゆる強傾斜で足が離れてしまう悩みをお持ちですか?

なぜ強傾斜で足が離れてしまうのか分からない…

強傾斜で足が離れてしまうのをどうにかしたい…

という方のために足が離れる理由と、その対策を記事にしていこうと思います。

※足がホールドから離れてしまうことを「足がきれる」ともいいます。

- 足が離れる(きれる)理由

- 足が離れないようにするためには

- おまけ

以上のことを説明していきます。

足が離れる(=きれる)理由

まずは、足がホールドから離れてしまう理由を8個ほど説明します。

- 体幹を使えていない

- 足の力を使えていない

- 力が入りすぎている

- バランスがとれていない

- 連動していない

- 丁寧な足置きをしていない

- チョークがべったりついている

- 体が硬い

体幹を使えていない

強傾斜でホールドから足が離れる(=きれる)理由の一つは「体幹が弱い」ことが挙げられます。

体幹とは頭と手足を除いたボディー部分のことをいいます。

足が壁から離れてしまうのは腰が壁から離れ、足に力がうまく伝わらなかったり、ホールドにうまく足を置けなくなってしまうためです。

足をホールドから離さないようにするには、ボディーに力を入れて腰を壁に近づけ、うまく足に体重を乗せなければいけません。

足の力を使えていない

ボディーに力を入れ、うまく腰が壁に近づいたとしても足の力をうまく使えない限り、足はホールドから離れます。

強傾斜での足置きで意識することは、自分側に力を入れる「かき込みをする」ということです。

普段、緩傾斜を登っているときは足を置く感覚が強いと思いますが、強傾斜を登るときは「足を置く」ではなく「足をかき込む」ことを意識してください。

(緩い傾斜でもかき込みを意識すると登りが変わります。)

かき込むとは…

ただ足に力を入れるだけではありません。

ホールドに乗ったら、そのホールドを足で掴み自分に寄せていくイメージです。

「フットホールドを自分の方に力を入れるならここだよな」

という一点を見つけ、そこに足をねじ込みホールドを足で掴みます。

強傾斜での足のかき込みは一朝一夕では上手くなりません。

登るたび、何度も意識してかき込むことで段々わかってくると思います。

ボディーの安定と合わせ、足で腰を壁に近づければ、足がホールドからさらに離れにくくなるのです。

腕に力が入りすぎている

腕に力が入ると重心が上がってしまい、足がうまく使えなくなります。

強傾斜で体を引き上げる力が入りすぎていると、重心が上がってしまうことで足にうまく体重が乗りません。

足に体重が乗らないと、上半身の力を使うことになるためすぐに疲れます。

重心が上がり、フットホールドが遠くなれば遠くなるほど、無駄な力が必要となっていきます。

重心を下げることで体幹の力を最小限に抑えます。

バランスがとれていない

体の重心の位置やスメアの位置、体の向きなど、そもそもバランスがとれていないと足が離れてしまいます。

例えば壁に対して重心が離れていると、うまく足に力が伝わりません。

大切なことは、強傾斜では体の位置や向きの微妙な差で、登りやすさが全く違うということです。

連動していない

「ボディーに力を入れるタイミング」「足を書き込むタイミング」「バランス」「力を抜くタイミング」

これらが上手く連動しない限り、足は切れてしまうか、無駄な力を使うことになります。

体を思い通りに動かせることが大切です。

丁寧に足置きしていない

丁寧にホールドに足を乗せましょう。

丁寧に乗せず、滑る角度の場所に足を乗せてしまっていては、いくら足やボディーに力を入れようと滑ってしまいます。

そのホールドの中の最も滑らない一点を探してください。

滑らない一点を見つけ、そこに丁寧に乗せましょう。

足をバタバタとホールドに置いてしまっては、滑らない一点にしっかり置くことはできません。

チョークがべったり

チョークがホールドやシューズにべったりくっついていることも、足がホールドから離れる理由の一つになります。

コンペや大会で、選手がタオルやブラシを持参し、シーズを磨いているシーンがあります。

これはシューズのフリクションを最大限活用するためです。

気をつけることのひとつに、チョークが付きすぎていると滑るということも頭に入れておきましょう。

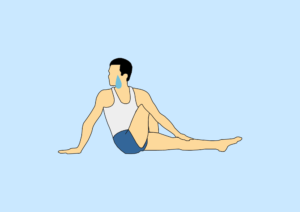

体が硬い

体が硬いせいで、「足が上がらない」「足が開かない」ということが起こり、ホールドから足が離れてしまうことがありますか?

僕はよくあります笑

体が硬い人は足がホールドに届かないことで、一度離さなければいけない場面があります。

例えば、柔らかければそのまま足を切らず、次のホールドに乗せることができます。

しかし、体の硬い人は一度足を切り、振られに耐えて、もう一度足を上げなければいけません。

どう考えても柔らかい人が有利ですよね。

ストレッチ、しておいた方がいいですよ!!

足が離れないようにするためには

体幹を鍛える

まずは足がホールドから離れないように、体幹を鍛えましょう。

体幹を鍛える方法として、1つ目。

それは、強傾斜で課題をたくさん登りましょう。

強傾斜が苦手な人がいつまでも強傾斜の壁で登らないと、それはいつまでたっても苦手なままです。

自分にとって簡単なグレードの課題から丁寧に登り方を見直し、しっかり登り込みましょう。

体幹を鍛えるためにできること2つ目です。

僕が登る以外のトレーニングとして、おすすめしているのは「腹筋ローラー」(=アブローラー)です。

強傾斜でのボルダリングは特に、一瞬の力の締めが大切です。

壁から足が離れそう!

と感じた時、腹筋や背筋に力を入れて耐えなければいけません。

腹筋ローラーで体幹を鍛えておけば足が離れそうな時に耐えることができるようになります。

僕は腹筋ローラーで少し強くなりました。

腹筋ローラーは負荷が強すぎるという人は自重やチューブを使ったトレーニングがおすすめです。

しっかり意識する

体幹を鍛える以外に強傾斜に強くなる方法は、考え意識することです。

「足をこのホールドのどこに置いたら滑らないか」

「体の位置はここでいいのか」

「足はしっかりかきこめているのか」

など、この記事のはじめに紹介した8つの理由を思い出してください。

課題に取り付く度に頭をフル回転させ、ムーブだけでなく上記のことも深く考えると、強傾斜のクライミングがどんどんうまくなっていきます!

意識して登ることで必要な体幹も自然とついていきます。

強傾斜だけでなくクライミング全般に言えることですが、登るという行為はとても奥が深いです。

考えつくことはすべて試しましょう。

強傾斜用のシューズに頼るのも、なんら悪いことではありません。

と、僕は思います。

連動性を上げる

体の連動性を上げることで、徐々に強傾斜も得意になっていくはずです。

連動性を上げる方法として、「ムーブの精密化」という概念があります。

詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

おすすめ記事

足技を使う

足がきれないようにするためにはムーブをうまく使いこなしましょう。

ヒールフックやトゥフック、キョンなど…

強傾斜では特にヒールフックやトゥフックが役に立ちます。

ストレッチ

ストレッチをおろそかにする人は結構多いです。

僕もその一人でした。

強傾斜のボルダリングにおいて、「足が離れる離れない」という違いは、エネルギーの消耗度合いが変わります。

ほとんどの場合、足を離さない方が省エネで登ることができます。

例えば、次のホールドに足を進めたいと思う時に、体が柔らかい人は、足をきらずに足を送れます。

しかし、硬い人は一度足をきってから振られに耐え、次のホールドに体幹を使って足を壁に戻さなければいけません。

他には柔らかい人は深いキョンなどで重心を落とし、足に体重が乗ることができます。

反対に、体が硬い人はキョンが入らなく、重心が上がり、上半身の力を大きく消耗させます。

体の柔らかさは怪我をしにくくなるだけではなく、省エネで登っていくための必須項目です。

まとめ

ルーフやハングなどの強傾斜の登り方は、できるだけ足をきらず体が壁から離れないように登ります。

足をきらずに登っていくことでエネルギーを節約で切るからです。

手数が少なく、力の残量が有り余っているときは足をきる登り方もありなのでしょうが、手数が多かったり、自分の限界ギリギリの課題などでは足をきらない登り方をおすすめします。

強傾斜で足をきらないようにするには、まずは強傾斜の課題を登りこみましょう。

強傾斜を登らない限り、なぜ自分の足が離れてしまうのかもわからないままですから。

登ると同時に、この記事で紹介したものを思い出していただけると幸いです。

補助として腹筋ローラーなどの体幹トレーニングもするとすぐに効果がでます。

ストレッチも忘れずに!

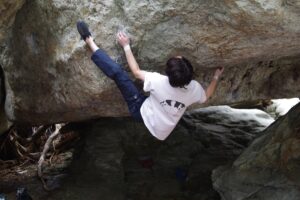

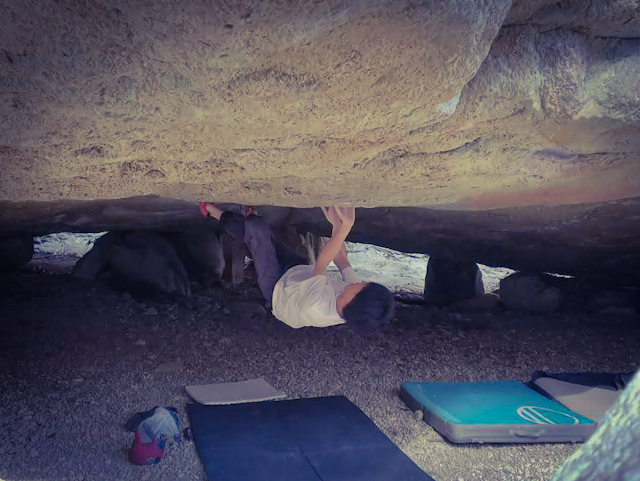

おまけ

小山田大さんが2004年に初登した

「The Wheel Of Life」v15

オーストラリアのグランピアンズという場所に設定されたとっても長い課題です。

動画のクライマーはジェイク・ブレスネハン(Jake Bresnehan)

動画の途中、体幹トレーニングも行っております。

ナガモノのモチベーションアップには最適な動画ですよ!

ルーフなどの強傾斜は足をきらずに登ることが完登への第一歩なのです。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 記事読む✏ […]

[…] 記事を読む✏ […]