こんにんちは!

ぶちょーです。

クライマーのなかには「綺麗に登る人」がいますよね。

綺麗な登りとは、そもそもどんな登り方でしょうか。

それは、「丁寧で静かな足置き」で「無駄のないムーブの連続」で登っていくことです。

綺麗なクライミングを見ると、心が動きます。

感動だったり、尊敬だったり、心を奪われてしまうことも。

見ている人の心を動かせるようなクライミングをしたいですよね!

この記事では以下の悩みを解決します。

- パワーで無理やり登るのをどうにかしたい

- もっと綺麗に登りたい

- 正解ムーブで登れない

- グレードを上げるタイミングが分からない

上記の悩みを解決するために大切なことを、まず紹介します。

- 客観的な視点が大切です。

- ”いなす”登りをマスターしましょう。

- ムーブの精密化がカギです。

これだけではピンとこないと思いますので、これから詳しく説明させていただきます!!

この記事を書いた人

ぶちょー(クライミング飛鳥店長)

15歳からクライミングをはじめ、現在30歳。

趣味は読書やカメラ。

【登ってきた主な課題】

最高RP 四段+(V13) 5.13d

ハイドラ(四段+) フルチャージ(四段) Ammagamma (V13)Midnight Lightning(V8)などなど

リキッドフィンガー 5.13d

「綺麗に登れなかったな…」納得できない登り8選

まずあなたが登っている時、自分の登りが「納得できない」ことはありますか?

- 無駄な力が入っている

- ムーブが思っていた通りにいかない

- 足が滑ってしまった

- 無理やり登ってしまった

- バタバタしてしまった

- 持ち直しが多かった

- 自分がイメージしていた通りに登れなかった

- 登れたけど周りの人の目がなぜか冷たい…

という感じでしょうか…

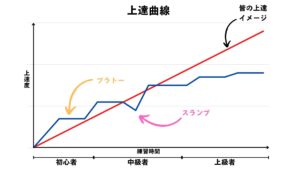

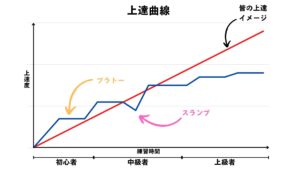

上記のモヤモヤを感じながら、どんどん次のグレードに進んでしまうと「力登り」の癖がついたまま登ることに…

その癖がある人とない人では、オンサイト能力に差がついてきます。

納得いかなかった時にやること

納得のいく登りができなかった時はまず、「自分にとっての正解ムーブを探す」こと。

そして、「納得できるまで繰り返す」ことで無駄がなくなっていきます。

他のクライマーのムーブでは、体格や筋力的に自分に合わない可能性があります。

自分にとっての正解ムーブを見つけましょう。

正解ムーブが分かったら、無駄が最小限になったと思えるところまで登りこめばいいと思います。

しかし、正解ムーブがわからなかったり、漠然とモヤモヤしているだけの時がありますよね。

そういう時は、自分より上手いと思うクライマーに登ってもらいましょう。

その時に気をつけなくてはいけないのは、登れるグレードがかけ離れているクライマーやパワー系のクライマーに聞くと、自分の限界以上の動きをされる可能性があります。

パワークライミングを参考にしては意味がありません。

おすすめは、ジムの店員に聞くことです。

ジム店員はその課題の想定ムーブがわかるでしょうし、その課題を登っているクライマーをたくさん見ているはず。

あなたの体格に合うムーブや持ち方などしっかり教えてくれます。

ジム店員が受付に居座っているため声をかけにくい、登ってもらいにくい時などは、自分の登っている姿を客観的に見て、イメージと実際の登り検証していきましょう。

「自分の登りを動画に収める」のが有効です。

名著クライマーズボディにはこう書いてあります。

自分で自分を観察(ボディイメージ)するクセをつけることも大切だ。これがうまくできずに自分がどういうふうに動いているも分からないいわゆる無我夢中というのは、粗形態の中でも最も典型的で、まだ低いレベルといえる。

クライマーズボディ 菊池敏之著(山と渓谷社)

※粗形態は「無理やりだが課題をこなせた」「まぐれでできた」という初期の段階

\\スランプを感じている人におすすめです!//

力登りとは

力登りとは「パワーで無理やりねじ伏せるクライミング」です。

一見、「ねじ伏せる!?」「なんかかっこいいかも」と思われるかもしれません。

はっきりいいます。

無駄だらけのパワークライミングはかっこよくありません。

無駄のないパワークライミングが理想で、僕も憧れます。

パワーでねじ伏せるクライミングは、手数の少ないボルダリングではあまり問題にはならないかもしれません。

しかし、「手数が多いボルダー課題」「リードクライミング」「ナガモノ」などをトライすると、パワークライミングの弊害は顕著に現れます。

パワークライミングの弊害、「腕のパンプ」「ボディーのヨレ」に耐えることができないのです。

いつも力まかせに登るような人、いちかばちかのムーブに頼るような人は、神経系がそのように働き、常にそういう登り方になってしまうのである。

クライマーズボディ 菊池敏之著(山と渓谷社)

\\脱力についてはこちらの記事//

きれいな登りとは

きれいな登り方はどのような登り方でしょうか。

これにはいろいろ意見はあると思いますが、僕の考えは以下の通りです。

まずは基本フォームの確立。

そして、力を入れる時は入れる。抜く時は抜く。オンとオフ。

いなすことができる。

そして、合理的に動けていること。

これらがしっかりできているクライマーはかっこよく見えます。(少なくとも僕はそう思う)

メディアによく出てくるプロクライマー達は、課題の難易度や大会用のルート設定のせいで「パワーがすごい!」と勘違いしがちです。

もし、プロクライマー達が簡単なグレードの課題を登っていたらぜひ見て下さい。

恐ろしく ”静かに” ”美しく” 登っているはずです。

吸盤でもついてるのか!?

羽が生えてるんじゃないの!?

重力どこいった!?

なんて感じる登りをしているクライマーはいませんか?

それは、無駄を最大限省くというとても合理的な登りをしているから。

次元の違う量のトレーニングを積み重ねた結果です。

力の無駄をなくし、

足やボディの力で腕にかかる負荷をいなし、

脱力し、

最高のタイミングで力を使い、

洗練されたムーブを駆使し、

ホールディングや足置きの最適を見つけ、

頭と体が上手く連携が取れた時、最も合理的な登りができるはずです。

リードクライミングをする方で、高グレードを登れる方は特に、合理的な登り方が身体に染みこんでいます。

僕も上記のことを書いていて思いました。

「合理的な動きをするのめちゃくちゃ難しいな!!」

そうです。

…難しいのです。

しかし、これができたらあなたも上級者。

この「合理的な動き」ができるようになるにはどうすればよいのか。後ほど説明致します。

綺麗に登っている人を観察すると、「合理的な動き」に加え、「丁寧なクライミング」をしていることに気が付きます。

「丁寧なクライミング」とは、音がせず、持ち直す動作があり、体の中心を使います。

まず、静かに登れているかどうかです。

フットホールドに足を乗せる時にバンッと音がしてしまうのは、足に意識を持てていない証拠です。

フットホールドの中にある、最も理想的な足置きポイントは一点しかありません。

理想的な1点を見つけ、狙って足を置こうとすると足置きは自然と丁寧になり、静かになります。

次に、ホールドを持ち直す動作があるかということ。

すべてのムーブにおいて持ち直さなければいけないわけではありませんが、ホールドを保持した時に楽な持ち場所や持ち方と、次の一手を出す時に楽な持ち場所や持ち方は違います。

ムーブの連続の中で、その持ち直しができるとクライミングがとても楽になります。

そして最後、なるべく体の中心から力を出力できているかどうかが重要です。

体の中心から力を出すことでブレが無くなり、安定した登りができるようになるのです。

これら3つを意識できると、後ろで見ている人達には丁寧なクライミングに見えるはずです。

\本を読んで基本をおさらいしましょう!/

トライするグレードを上げる時

「トライする課題のグレードを上げる時期」の理想は、今トライしているグレードの課題を楽に登れるようになってからです。

(初中級者の方)

上手いクライマーなら運動量10で登れるところを、30、40、と使って登っているということだから、これではそれ以上の段階に進むことができない。

クライマーズコンディショニング 菊池敏之著(山と渓谷社)

初心者から中級者は最小限の力で登れる技術を身につけることで、次のレベルのグレードが楽にこなせるはずです。

ですが、一つの課題が最小限の力で登れるようになったところで、そのグレードを楽に登る能力は身に付きません。

たくさんの課題をこなしてください。

そのグレードを楽に登る能力やオンサイト能力はムーブの引き出しが増え、応用できるようになることで身に付きます。

これを僕はムーブの精密化と呼んでいます。

そう簡単にできるようにはなりません。

何度も何度もそのグレードを登りこむことで楽に登れるようになり、合理的な動きができるのです。

この反復練習は地味ですが、上達したい、上手くなりたいと思っているならやるべきです。

ここでも注意することが…

同じ課題を何度もトライするというのはオンサイト(無駄をなくす)トレーニングには有効です。

しかし、それが作業だと感じると楽しくなくなってしまうかもしれません。

楽しくなくなってしまうのは本末転倒です。

行き詰まりを感じたら、たまには他の課題や少し難しい課題にトライするようにしてみてください。

綺麗に登るには

- 基本フォームを身につける

- 筋稼働率を上げる

- 簡単な課題を登り込む

- 静かに登る

- オンサイトを意識する

- 自動化する

まずは基本フォームを身につける

その第一歩として重要なのが、「基本フォーム」の確立です。

基本フォームとは、骨盤が立ち、胸を開いた、姿勢の良い状態のことを指します。

猫背になったり、腰が引けた状態では、いくら腕や脚を動かしても体幹が安定せず、ホールドへの荷重や次の一手に無駄な力が入ってしまいます。

この姿勢を意識することで、体の中心であるインナーマッスル(深層筋)をうまく使えるようになり、小さな力でもしっかりと体を支えることができるようになります。

インナーマッスルは姿勢の維持や動作の安定に欠かせない筋肉で、外側の大きな筋肉に頼りすぎないバランスの良い登り方に繋がります。

初心者〜中級者は優先的に筋稼働率を上げる

筋トレをしてきた筋肉隆々の人がクライミングをしても、意外と登れないなんてことはよくあります。

それは壁の中で使えている筋肉が少ない(筋稼働率が低い)からであり、余計な筋肉を長時間使っているからです。

使えていない筋肉は登る時にただの重りなってしまいます。

クライマーは壁の中で使える筋肉(筋稼働率)を多くしつつ、力を使う時間を短くすることが最善なのです。

筋稼働率を上げ無駄な力を省くとは、すなわち、「合理的なクライミングをする」ことです。

使える筋肉をつけていくには、課題の反復練習と瞬発系トレーニングにより神経系を発達させる必要があります。

使える筋肉を増やすためには「無駄が少ないクライミングの動きを体に染み込ませる」「最小限の力で登る癖をつける」「※キャンパシングのように瞬発的に力を入れる練習をする」という反復練習が必要です。

筋稼働率を上げると効率よく上達させることができます。

筋肉をつけて限界グレードを押し上げるよりもまずは、技術をつけてグレードを押し上げましょう。

※キャンパシングは上級者のみ

\\キャンパする人はこの記事読んでみてください//

簡単と感じる課題を登り込む

動きが粗くなってしまうのは、力が上手く抜けていないからです。

力の抜き方を練習したい場合、限界グレードの課題では身につきにくく、効率が悪いのです。

限界グレードよりも難易度を下げ、納得のいくまで課題をたくさん登り込んで下さい。

トレーニングの中でも、長物が特におすすめですよ。

\\より深く考えたいひとにおすすめ!//

静かに登る

前述した「簡単な課題を登り込む」時、同時にやりたいのは”音を立てないように静かに登る”トレーニングをしましょう。

音を立てずに登るということは、足置きが丁寧になることを意味します。

足置きが丁寧になると、見間違えるほどきれいに登っているように見えますよ。

オンサイトを得意になる

オンサイトは登りこむことにより、そのグレードの動きに慣れ、ムーブの応用ができるようになるまで経験値が増えた結果、達成できます。

ようするにムーブの精密化をするとオンサイトが得意になるということです。

限界グレードを登れた時、ドーパミンやアドレナリンがドバドバ出ます。

しかし、オンサイトができた時、それに匹敵するか、それ以上にドーパミンやアドレナリンが出ます。

とくにリードクライミングのオンサイトトライはどんなトライより「クライミング、ちょー楽しー!!」となります。

オンサイトトライはクライミングの楽しみ方の一つですね。

納得できない時は自動化できるまで登りこむ

「なんとなく納得できない登りをした」

と自分で思えた時は、まだまだ無駄をなくせる余地があることに気づいている証拠です。

何度も登り無駄を省き自動化させることで、そのグレードの動きに慣れることができます。

そのグレードの動きに慣れてから次のグレードに進むと効率的です。

結論

納得いくように登れなかった時は放置しない!!

ムーブの精密化!

目指せ自動化!

目指せオンサイト!!

綺麗に登りたいなら、自分を客観的に見れるようになってください。

自分の動きを見つめなおし、検証し、自分が納得いくまで登り込む。

それを何度も何度も繰り返していれば、きれいに登れるようになっているはずです。

課題が登れず、何度も何度もトライ&エラーを繰り返し、少しずつ無駄を省いていき、最小限の力でぎりぎり課題を登れた!

そんな場面を見た時、登っているグレードに関係なく、それが最もクライマーの心を動かし、見ている者の記憶に残すのです。

そのようなクライミングは、周りにいるクライマーのモチベーションを高めてくれます。

自分も頑張らないと!という気持ちになりますよね。

記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。

あなた様のクライミングが、より充実したものとなるよう願っております。

\意外と楽しい!世界で流行りのボルダーボール!/

コメント

コメント一覧 (7件)

[…] 記事を読む✏ […]

[…] ボルダリング|綺麗に登る方法[無駄をなくそう] […]

[…] 【心を動かすボルダリング】綺麗に登る方法まとめ […]

[…] 【心を動かすボルダリング】綺麗に登る方法まとめ […]

[…] 【心を動かすボルダリング】綺麗に登る方法まとめ […]

[…] 【心を動かすボルダリング】綺麗に登る方法まとめ […]

[…] 【心を動かすボルダリング】綺麗に登る方法まとめ […]