クライミング(ボルダリング)の足置き、どこまで意識していますか!?

初心者を脱却するには、正しい足の置き方を身に着けなくてはいけません。

中級者になると、初心者の頃よりも「一歩先の足置き」を身につけることが上達、グレードの更新へつながります。

足置きはフットワークとも言いますね。

僕は「足置き」と言うことが多いので、この記事では足置きで説明していきます。

ではでは

「足置き」

について説明しますね!

足置きの基本!土踏まずは使わない。

足置きはつま先で乗ります。

これが基本です。

初心者の方にありがちなのが、”土踏まず”や”クライミングシューズ全体”を使ってしまう登り方。

クライミングシューズの真ん中近くの”土踏まず”でホールドに乗ってしまうと、ガニ股になってしまうのです。

この、土踏まずやシューズ全体で登る「がに股登り」は、ボルダリング(クライミング)の基本にあたる「正対」の登り方とはちょっと違います。

「がに股登り」では、上手く登れません。

それはなぜでしょうか。

ボルダリング(クライミング)において、土踏まずを使って登ってはいけない理由を説明します。

土踏まずやシューズ全体でホールドに乗らないほうがいい理由7つ

- 小さなホールドに乗れない

- 踵の向きを変えられないためスムーズに次のムーブに移行できない

- 足の入れ替えができない

- 踵が上がらないため次のホールドが遠くなる

- ソール外のためフリクションが効かず、スリップする(シューズによる)

- 力が入らないためスリップする

- 力が分散してスリップする

なぜ初心者は土踏まず登りをしてしまうのか

- シューズの特性を知らない

- なんとなく、滑りにくそうだから

- 止まっている時は安定する

- シューズに慣れていなく、つま先で乗ると痛い

- つま先に力が入らないため

- 何も考えていない

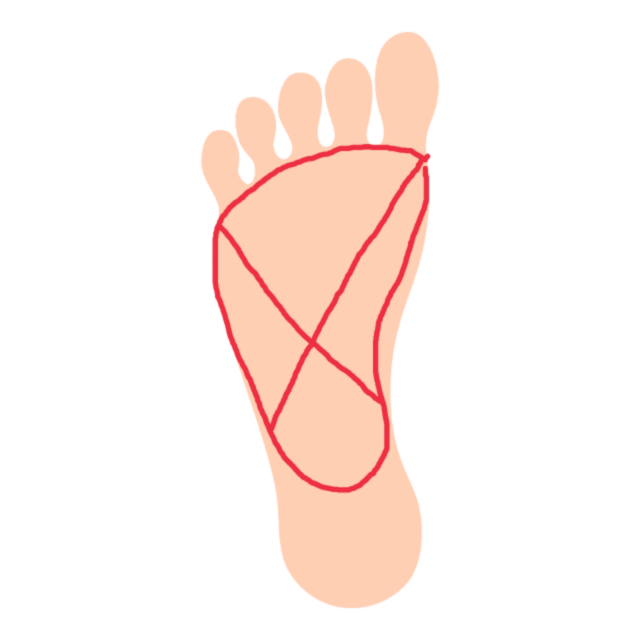

クライミングシューズはどの部分を使うのか

ボルダリング(クライミング)では、クライミングシューズのどの部分を使って登ればいいのかを説明していきます。

土踏まずは、ほぼ使いません

インサイドエッジ

足の親指全体を使うのがインサイドです。

インサイドはよく「正体」のムーブで使います。

小さいホールドに有効。

アウトサイドエッジ

足の小指側で乗せるのがアウトサイド。

ここは「ダイアゴナル(カウンターバランス)」のムーブでよく使います。

こちらもまた、小さいホールドに有効。

フロントエッジ

フロントはピンポイントの一点に乗りたい時や、しっかりと立ち込みたい時に使います。

極小ホールドに有効。

スメア

ハリボテ(ボリューム)や、のっぺりしているようなホールドに乗せる時に使います。

できるだけ接地面積を大きくし摩擦を効かせ、滑らないようにします。

ヒール

つま先などでは力が入らないような時、「ヒールフック」のムーブで使います。

ヒールは基本的にかかとの外側を使用します。

「ヒール」を使いこなせれば中級者。

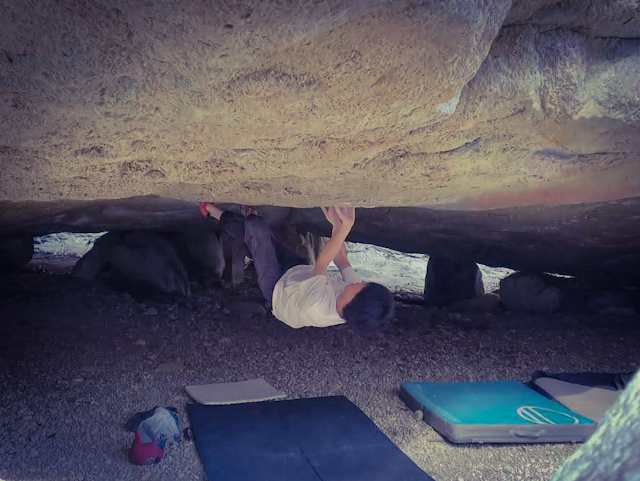

トゥ(アッパー)

トゥは体の回転を止めたい時や、ヒールでは対処できない時などに「トゥフック」のムーブで使用します。

カンテやハング、ルーフでよく使います。

トゥフックが使いこなせるようになると、クライミングがさらに楽しくなりますよ。

足置きのコツ

足がよく滑るという方にまずは説明していきたいと思います。

足がよく滑るというのには理由があります。

例として、

- 接地面積が狭い

- 角度が悪い

- 足に力が入っていない

- 狙ったところに置けてない

- ソールがすり減っていて無い

- シューズのサイズが大きい

- 体幹が弱い

- バタバタしている

- ムーブを移行する時に力が抜ける

以上が考えられます。

このことから「足置きのコツ」を説明していきたいと思います。

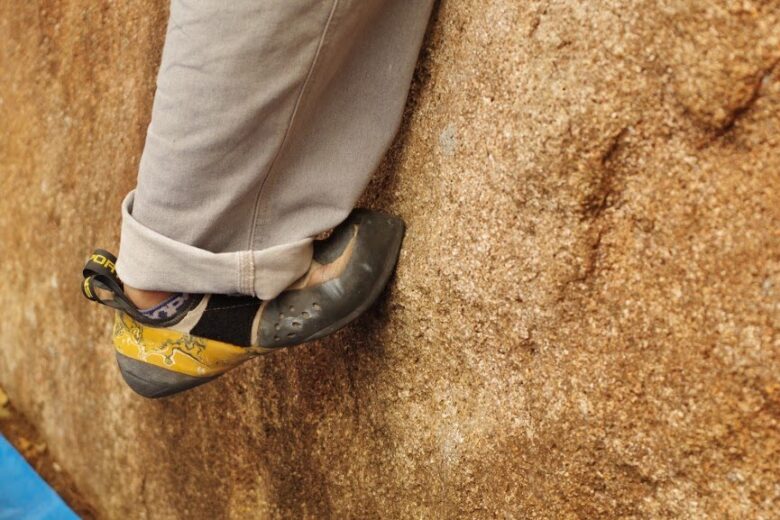

つま先を使う

まずはこれでしょう。

「つま先を使う」

前述したように土踏まずでホールドに乗ってしまうのは、あまりよろしくありません。

つま先が使えるようになったら”踵を上げましょう”。

踵を上げることで、力が入り、重心が壁に近づきます。

滑りにくくなり、距離をが出せるようになるのです。

土踏まず、たまに使っているかも…

と感じている方は、少し意識してつま先をホールドに乗せましょう。

できるだけ接地面積を大きくする

小さなホールドは、ホールドとシューズの摩擦だけでなく、壁の摩擦も使っていきます。

それはどういうことかというと、シューズで壁も巻き込むように「ぐぐぐっ」とシューズを押し込みながら乗っていきます。

逆に、ボテなどの壁から出っぱっているホールドの場合は、「ペタぁ〜」と乗り込んでいきます。

どちらも、ただ置くだけではありません。

しっかりと足に力を入れ、意識しながら乗り込んでいきましょう。

角度を気にする

はじめから滑らない角度を見極めることは、かなり難しいと思います。

初めてのホールドや絶妙な角度についているホールドの場合、上級者でも滑ります。

角度はバッチリでも力が抜けるとスリップするなんてことも。

滑らない足置きを見極められるようになるには経験が必要です。

何回も何回も滑るうちに「あ、この角度怖い」という感覚がつかめてくるはず。

…結局経験かよって感じですね。

「これ以上は滑る」という感覚が大切です。

経験でも感覚はつかめますが”物理の法則”を少し意識してみるのも、感覚をつかむのにいいと思います。

物理です。摩擦が大きくなれば滑らないのです。逆に摩擦が小さくなれば滑ります。

摩擦係数云々を今ここで詳しくは書きません、長くなりそうなので。

僕自身、難しいの苦手ですし。

本当は精神論で書き続けたいんです!

気合いで踏み込め!滑らないと思えば滑らない!!

…みたいな。(笑)

それでは納得できませんよね。

ちょっと例を出して説明してみます。

初心者の方が滑る角度を想像しやすいのは…

一番想像しやすいのは垂壁で手は大きなガバを持ち、足は壁のスメアで体を安定させようとする時です。

スメアの足位置が上にある時は滑りませんが

足が下に行くと滑りやすくなります。

これは壁に対して力が垂直にかからず、滑る方向に力が働いてしまいます。

これはホールドに対しても言えることで、ホールドの角度に対して垂直に近い力がかかれば滑りにくくなります。

力を入れる

力が入っていなかったり、力が抜けてしまうのも滑る原因となります。

先ほどの「踵を上げる」というのも力を入れやすくします。

ここでは意識的な話。

”足を置く”

ではなく

”かき込む”

です。

「足の指でホールドを持つ」

「足で体を引き寄せる」

というイメージですよ。

これは垂壁やスラブよりも、傾斜のある壁でより意識してみてください。

壁から引き剥がされないようにする、”かき込む力”が必要です。

体幹も使う

次のムーブに移行する時、一瞬力が抜けて滑る。

ということがあります。

足で踏ん張ろうとする時も、踏ん張る直前にフッと力が抜けることもあります。

力を入れなければならないところは、足だけではありません。

腹筋や背筋などの”体幹の部分”にも力を入れることでスリップを回避できます。

一番滑らない一点を見つける

小さなホールドに乗せるだけなら、置く場所を迷うということも少ないかと思いますが

どんなホールドにも”一番滑らない一点”が必ずあります。

大きなホールドほど、足の置き場と置き方を慎重に決めましょう。

足がバタバタしている人は、足の置き場をしっかりと見極めることができていない人です。

テキトウに置いている人ほど滑ります。

滑りそうなホールドはよく観察し、できるだけ慎重に乗せましょう。

つるつる加工は警戒する

見たことありますか?

つるつるホールドです。

ホールド表面がザラザラしているホールドより足置きがシビアになります。

ザラザラなホールドはホールドに対して力が垂直にかかっていなくても、ある程度までは滑りません。

しかし、つるつる加工されているホールドはフリクションがほとんど無いせいで滑らない角度が狭いです。

この加工をされているホールドに乗る時は、最大限慎重に乗せてくださいね。

シューズを考える

シューズが大きすぎると、足の指が曲がらずに力が入りません。

痛くなるまでサイズを攻める必要はありませんが、足の指がしっかり曲がっていないシューズは少しサイズを攻めましょう。

ちなみに、僕が小さなホールドに立ち込む時はサイズをきつくします。

ボテなどにスメアが多い場合は、そこまできつくしません。

他には、シューズのソール部分がすり減り、なくなっている可能性もあります。

ソールがすり減っている場合は、シューズを新調するかリソールに出してください。

まとめ

どうでしたか?

あなたの足置きは問題なかったですか?

ホールドに足を乗せる時は、なるべくつま先で乗るようにしましょう。

適当な場所に乗せず、一番摩擦が効くところを見定め丁寧に置きましょう。

バンバンと壁やホールドに足をあてて、音を鳴らしながら登っている方は出来るだけ音を立てずに登ってみてください。

それだけでも登り方がきれいに見えます。

丁寧な足使いは”かっこいいクライマー”の第一歩です。

「足がホールドから離れる理由[強傾斜でのクライミング]」

上級者への第一歩。強傾斜で足が滑らないようにするための記事。

強傾斜で足が滑っちゃう人はぜひ読んでみて下さい。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 記事を読む✎ […]

[…] [ボルダリングのフットワーク]クライマーの足置き[上級者も] […]