「まぶし壁って何?」

「探すのに時間がかかるから…」

「初心者には難しいのでは…?」

こんな感じでまぶし壁を避けていませんか?

実は、まぶし壁はボルダリングの楽しさと成長を加速させる大きなカギとなります。

この記事では、ボルダリング歴15年、クライミングジムを運営している筆者が、まぶし壁の仕組みやメリット・デメリットを徹底解説。

この記事を書いた人

ぶちょー(クライミング飛鳥店長)

15歳からクライミングをはじめ、現在30歳。

趣味は読書やカメラ。

【登ってきた主な課題】

最高RP 四段+(V13) 5.13d

ハイドラ(四段+) フルチャージ(四段) Ammagamma (V13)Midnight Lightning(V8)などなど

リキッドフィンガー 5.13d

この記事を読むことで、あなたに最適な「まぶし壁」の登り方や練習法も見えてきます。

まぶし壁には、”ラインセットしか登らない人”にはたどり着けない境地と深淵があるのです。

一緒にどっぷり浸かってクライミングが上手く、強くなりましょう!

5分ほどで読めるので、ぜひ最後までご覧ください。

まぶし壁とは?|ラインセットの壁との違いを解説

- まぶし壁の特徴

- ラインセットとまぶし壁の違い

ホールドが密集している「まぶし壁」の特徴

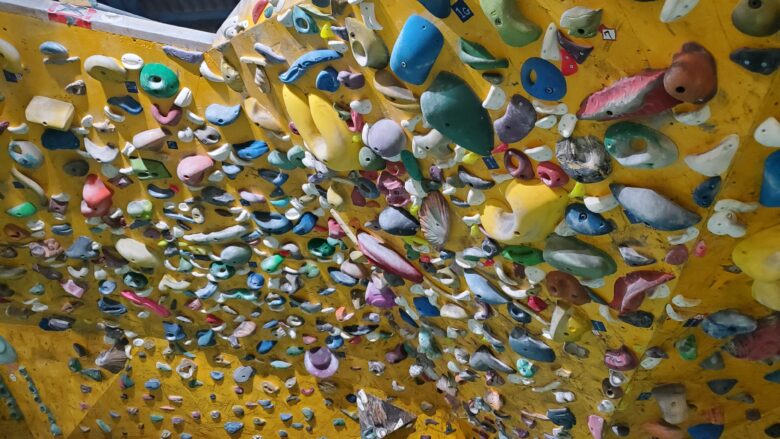

「まぶし壁」とは、ボルダリングジムの壁にさまざまな種類・サイズのホールドが不規則に密集して取り付けられている壁のことを指します。

ホールドがあらかじめ多めに配置されているため、一見すると「ごちゃごちゃしていて登りにくそう」「分かりにくい」と感じるかもしれません。

しかし、分かりやすさを犠牲にしてもおつりがくるくらい、まぶし壁にはあなたの可能性が詰まっているのです。

「ラインセット課題」と「まぶし壁課題」の違い

一般的なボルダリングジムに多いのが「ラインセット課題」です。

これはスタートからゴールまで、特定の色のホールドだけを使って登るように設定された課題です。

ラインセットは重心を上げる動き、ダイナミックな課題が多くなる傾向にあります。

課題が分かりやすく、とっつきやすいのが特徴です。

一方で、「まぶし壁」には課題が色で明確に記されていないため、「どのホールドを使えばいいのかわからない」「どこにホールドがあったかな?」と最初は戸惑うことも。

次項はメリットや魅力をバシバシ伝えていきます!!

\意外と楽しい!世界で流行りのボルダーボール!/

まぶし壁の魅力とは?まぶし壁のメリットを詳しく解説!

岩場のクライミングに必要な技術が身につく

まぶし壁には、小さくて保持しづらいホールドや、足を正確に置かないと乗れないような課題、スタティックな動き、繊細なポジションが必要な課題が多くあります。

こうした壁で登ることで、保持の繊細さ、ボディコントロールや足置きの精度、ロック力といった、岩場で必要とされるスキルが自然と磨かれます。

自由に課題を作れるまぶし壁での練習は、実践的な感覚を養うのに最適です。

岩デビューを目指す方にも、すでに外岩に通っている方にも、まぶし壁は非常に心強いトレーニング壁になります。

課題が無限に作れる

まぶし壁はホールドが密集しているため、無限に近い組み合わせで課題を作成できます。

たとえば「岩場の課題のオマージュ」や「練習したいムーブの連続課題」など、自分の好みに合わせたオリジナル課題が作れるのが魅力。

壁についているホールドの種類が少ないと、作られる課題も同じようなものに偏り、飽きてしまいます。

長モノができる

スタートからゴールまでを長く設定できるため、「長モノ(ロングルート)」のトレーニングに最適です。

スタミナ強化やテンポのあるムーブ練習にも役立ちます。

岩場のリードクライミングのトレーニングにも最適な練習法です。

課題が作りやすい

まぶし壁は、あらかじめ多くのホールドが取り付けられているため、その場で簡単にオリジナル課題を作ることができます。

たとえば「このムーブを練習したい」「保持力を鍛えたい」と思ったら、すぐにそれに合ったルートを設定可能。

自分の目的に合わせて自由に課題を作れるので、練習の効率も楽しさもぐんとアップします。

セッションしやすい

その場で課題を出し合ってトライする「セッション」にも最適。

登る人のレベルに合わせてホールドを追加・調整できるため、実力に差がある仲間同士でも同じ課題でセッションできるのが魅力です。

レベルに応じた調整ができると、初心者から上級者まで一緒に盛り上がれます。

まぶし壁があるジムでは、自然と仲間との交流も生まれやすい雰囲気に。

飽きにくい

前項で説明したように、まぶし壁はその場で課題を自由に作れるため、同じ壁でも毎回違った登り方ができます。

さらに、仲間と一緒に課題を出し合って登るセッションもしやすいので、「今日はどんな課題にしよう?」とワクワクしながら取り組めるのが特徴です。

決まった課題をただ繰り返すのとは違い、工夫次第で遊び方が無限に広がるため、まぶし壁は非常に飽きにくい壁と言えます。

課題が長期間残る

通常の課題は1〜2か月ごとに更新されることが多いですが、まぶし壁の課題は数か月から数年単位で残る場合が多いです。

「昔やった課題に再挑戦したい」「長期的に成長を感じたい」といったニーズに応えられるのがまぶし壁の良さ。

まぶし壁の効果的な使い方|レベル別アプローチ

まぶし壁は自由度が高く、登る人のレベルに合わせてさまざまな使い方ができます。

ここでは、初級者・中級者・上級者それぞれの立場での活用法をご紹介します。

▶ 初級者:まずはセッションに「勇気を出して」参加してみよう

まぶし壁のセッションに混ざるのは、最初は勇気がいるかもしれません。

「自分だけ登れなかったらどうしよう…」と不安になる気持ちも分かります。

でも、思い切って一歩踏み出してみると、上級者からアドバイスをもらえる貴重なチャンスになることも。

もし課題が難しく感じたら、上級者に「足自由でやってもいいですか?」と聞いたり、「ホールドを追加してもらえますか?」と相談するのもOK。

多くのクライマーは快く対応してくれます。

セッションに混ざれない場合でも大丈夫。

できるだけ簡単な課題を、丁寧に・きれいに登ることを意識しましょう。

特にフォームを意識して、無駄な力を使わずに楽に登る練習はとても大切です。

これは「登り直し戦略」と言っています。

上達の土台になります。

▶ 中級者:セッションで積極的にトライ!登り直し戦略も忘れずに

中級者になったら、セッションを積極的に楽しみましょう。

自分では思いつかないようなムーブや発想を、他のクライマーから学べるチャンスです。

一度登れなかった課題も忘れずに再挑戦し、自分の中の「イメージ」と「実際の動き」のズレを確認してみてください。

もし思うように登れなかった原因が、フォームの崩れや足が切れてしまう動きにあるなら、**簡単な課題を丁寧に登る「登り直し戦略」**が有効です。

また、ムーブのバリエーションを増やしたい方は、多くの要素を入れた多様な課題に挑戦するのもおすすめです。

▶ 上級者:限界課題へのトライと動作分析がカギ

上級者にとって、まぶし壁は自分の限界に挑むための最高の壁です。

ホールドのサイズを小さくしたり、距離を伸ばすことで、強度を調整しながら限界課題を設定できます。

たとえば、「保持系を強化したいからこのホールドを小さくする」「足位置を制限してムーブ精度を高める」など、細かな調整で自分専用の課題を作ることができます。

このレベルではフォームが大きく崩れることは少ないはずですが、それでも登りを動画で撮影し、自分で分析することは非常に重要です。

動きの無駄を削る・身体の使い方を見直すなど、わずかな修正が大きな成長につながります。

まとめ|まぶし壁は、使い方次第で誰でも楽しめる

まぶし壁は、一見難しそうに見えるかもしれませんが、登る人のレベルに応じた工夫で、誰でも楽しみながら上達できる壁です。

初心者は丁寧な登り方からスタートし、中級者はセッションで経験を広げ、上級者は限界課題に挑戦しながら自分の登りを磨く。

それぞれのステージで、自分に合った使い方を見つけていきましょう!

コメント