東京オリンピックが決まり、新しい種目として参入したスポーツクライミング。

誰でも楽しめるスポーツとして近年、ボルダリングがブームになっています。

それにともない、スポーツクライミングの低年齢化。

今では”習い事”としてボルダリングをしているキッズも。

若いクライマーが増えたことでキッズ、ジュニア世代の故障や、怪我が多くなっています。

世間ではボルダリングは小学生、女性、年配の方など、誰でも楽しめると謳われている反面、「危険もある」ということが忘れられがちです。

僕はクライミング歴10年。ジムで働いて4年。

大人の怪我も、子供の怪我も、十分に見てきました。

正直、怪我や故障はもう見たくありません。

そんな僕は「いま、ボルダリングをしている子どもたち及び、これからボルダリングをする子どもたちに怪我や故障をしてほしくない。」と切実に願っています。

この記事は

・小学生が気をつけるべきこと

・中学生が気をつけるべきこと

・保護者の方が気をつけるべきこと

をまとめ、故障や怪我を未然に防げるように例を出しながら紹介していきたいと思います。

ボルダリングをする小学生が気をつけること

小学校低学年(小学1年生〜小学3年生)

小学校低学年の子供達は言わずもがな、骨、関節、筋肉が発達途中です。

まだ体が軽く、大人が苦戦する課題をまれに登ってしまうこともありますが、未発達の体はその負荷は高く、怪我のもととなります。

この頃は高負荷なトレーニングを避け、いろいろな動きに慣れることを優先させてあげてください。

いろいろな動きとは、クライミングだけでなく他のスポーツも経験もしておく。

さらに、走る、飛ぶなど、基本的な動きも遊びの中で取り入れることができればよりよいと思います。

これは、クライミング(ボルダリング)のためだけでなく、成長したときに健康な体を手に入れるためでもあります。

ストレッチやウォーミングアップなどの基本は、この頃から習慣として行なってください。

クライミングジムでの注意点は、小学校低学年はまだまだ親に甘えたい時期。

本人たちは

”登っている姿をみて欲しい”

”登れたら褒めて欲しい”

と感じています。

保護者は見て褒めましょう。

純粋な登りたいという気持ちと、保護者のサポートが子を立派なクライマーとして成長させます。

小学校高学年(小学3年生〜小学6年生)

小学校高学年の子どもたちの体も、まだまだ発達途中。

登り過ぎなどの過度なトレーニング、高負荷の課題、指や腱を痛めるほどの細かなホールディング。

これらもまた、怪我や故障の原因となります。

この頃は、ムーブなどの技術の習得、さらに持久力の強化がオススメです。

子供は9歳を過ぎると「ゴールデンエイジ」と呼ばれる、最も運動能力が上がる時期に突入します。

小学校高学年の子どもたちが一般的に「ゴールデンエイジ」と呼ばれています。

ゴールデンエイジについて,

一生の中でも最も運動神経が発達し,運動能力も急速に向上する時期

出典:ゴールデンエイジにおける運動習慣の形成 – 愛媛大学教育学部

で主に 10 歳から 12 歳の年代にあたる子どもたちを指すもの

いろいろなムーブを習得し、体を上手く使えるようになり、持久力を増やすことを優先してください。

ストレッチやウォーミングアップなどの習慣は継続しましょう。

ボルダリングをする中学生が気をつけること

中学生の頃になるとやってくるのが「成長期」です。

成長期は体が急激に成長するため、体が重くなり、筋肉は硬くなり、心が不安定になります。

この成長によるパフォーマンスの低下を「クラムジー」と呼びます。

「クラムジー」(Clumsy)とは、不器用な、ぎこちないという意味を持つ形容詞で、以前に習得した技術を思うように発揮できなくなる時期を指します。

この時期の子どもたちは、精神的にも肉体的にも「何をやってもダメ」と思ってしまうこともよくあるのです。

この急激な変化のなか、なかなか上達しないからと、さらに高負荷なトレーニング行う。

これもまた、怪我や故障に繋がります。

中学生の後半になると受験もあり、勉強とクライミングの両立が難しくなるかもしれません。

将来のことを考えれば、しっかり勉強したほうが良いです。

そのような時期、クライミングは息抜きとして継続するのがいいかもしれませんね。

ぱったりとやめしまうのではなく、細く継続することが、パフォーマンスの維持に繋がります。

「上達してない…スランプとプラトーの原因と対策」

クラムジーの時期はスランプにもなりやすいです。

この頃の子供たちに共通する注意点

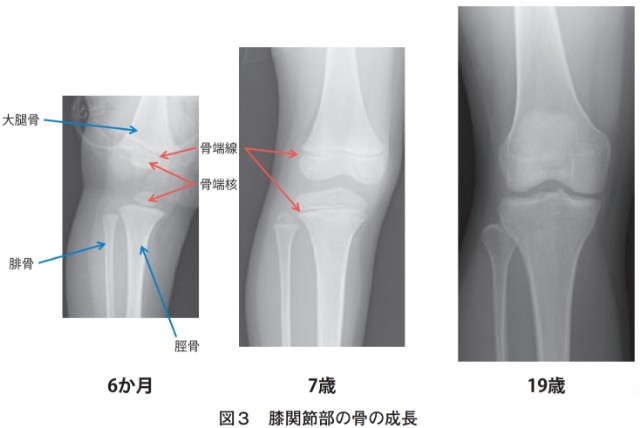

キッズの骨は柔らかい

まだまだ成長過程の子どもたちは、筋肉や腱の成長よりも骨の成長スピードのほうが早いのです。

成長途中の骨の両端に軟骨に近いほどの硬さしかない部分(骨端線の部分)があります。

このときに「骨」「関節」に高負荷をかけてしまうと、腱の付着部が剥がれたり、骨端線から骨がずれてしまう「骨端症」になってしまう恐れがあります。

キッズの怪我の予防

怪我を予防するには「しっかり休むこと」です。

クライミングは週に2回〜3回に抑えましょう。

痛みを我慢しながら続けていても、良い成績は出ません。

慢性的な痛みを感じる、ということは体が休みたがっているのです。

しっかり休むと言っても、一日中ゴロゴロしていればいいわけではありません。

ごく軽い運動を行い、血行を促した方が疲労は取れるとされています。

次に「ウォーミングアップ、クールダウン、ストレッチをしっかり行う」です。

体があたたまる前に負荷の高い動きをすれば、筋肉や腱を痛めます。

さらに、クールダウンをすることによって熱くなった体を徐々に冷まし、その後の疲労回復、疲労物質の除去ができます。

クールダウンは徐々により軽い負荷にしていくことを心がけてください。

ストレッチは運動前よりも運動後に行うことで、負荷を与えて縮んでしまっている筋肉を伸ばすことができ、理にかなっています。

怪我を予防するのに「バランスよく練習する」ことも大切です。

同じ課題ばかりやっていませんか?

同じ課題ばかりを繰り返しやり続けると、同じところが疲労。

そのせいで体のバランスが崩れ、他の部位の疲労が溜まり、怪我を誘発させるのです。

まんべんなく、いろいろなタイプの課題を登ることでバランスよく成長できます。

指に負担の大きいキャンパシングはやらない

キッズが小さなホールドのキャンパシングをするのはやめたほうがいいでしょう。

連動性や接触筋を鍛える場合は、持ちやすいホールドで行ってください。

特に体重の重い子供は。

骨や腱に高負荷がかかるキャンパシングは、大人でも上級者のみが推奨されるトレーニング法です。

保持力などは登っているうちに少しずつついていきます。

「キャンパシングのメリットと危険性」

不注意による怪我

ボルダリングは不注意による怪我が多いスポーツです。

その中でも

マットの上で寝転がる。

マットの上で遊んでる。

マットの上を走り回る。

これらはもってのほか。

怪我をしたいと言っているようなものです。

他には

登っている人に気付かず真下を通り、衝突。

近くに人がいるのに登り始めて落下し、衝突。

このように不注意による怪我は、誰かを巻き込む形になります。

自分も痛いし、相手も痛い。

ジム側はこのようなことが無いよう、説明、指導、注意をします。

時には、優しく注意する暇もなく怒鳴ってしまうこともあるでしょう。

それは、怒鳴りたくて怒鳴っているわけではありません、事故や怪我を少しでも減らしたいという思いがあります。

(少なくとも僕は)

ジムでの不注意の怪我を減らすためには、クライマーや保護者の方、一人一人の意識と理解が必要なのです。

さらに、ボルダリングには登る技術も必要ですが同時に、落ちる技術、降りる技術も必要です。

マットとマットの隙間や壁とマットの間に落ちて足首や膝を痛めてしまう。

変な落ち方をしたため、体を痛めてしまう。

(特に低学年の小学生は頭が重いため、むちうちになってしまう可能性が高い)

これらは非常によく起こる事故です。

”飛び降りずに、ゆっくり降りてきていれば…”

と後悔しても後の祭り。

怪我をしないためには、怪我の可能性を学ぶ必要があります。

減量はしない

キッズの無理な減量はやめましょう。

栄養が偏ると、力も出ませんし、何より成長の妨げとなります。

減量はするなと言っても、お菓子ばかり食べていてはいけません。

5大栄養素をしっかり取り入れた食事を心がけてください。

体は食事で作られます。

ボルダリングをする子供の保護者が気をつけること

保護者の方たちは日々の仕事などで疲れているなか、ジムへの送り迎えや、大会の応援など、大変なのは重々承知です。

しかし、子どもたちが少しでも、怪我や故障をしないようにするために書きます。

気をつけなければいけないこと、注意することは、子どもたちだけに限りません。

保護者の方にもあるんですよ。

そこにいるだけではいけない

まず、子どもたちが他のジム利用者に迷惑がかからないように、怪我しないようにルールやマナーを教えるのは怠ってはいけません。

ジムスタッフの説明だけでは、きちんと理解できていないこともあります。

保護者の方も、理解と説明をよろしくお願い致します。

本題。

子供が登っている時、スマホ、いじっていませんか?

本当にその行動は今必要ですか?

ジムに連れて行ったら、後は放置。

なんてことはありませんよね…?

特に小学校低学年の子どもたちは、親に褒めてもらいたがっています。

見ていてほしいのが伝わってきます。

登れた瞬間、親の方を振り返ったらスマホいじってる。

悲しそうな顔していますよ…

親は見ていなくて気付いてないかもしれませんが。

スタッフが褒めても嬉しそうにはしてくれますが、やはり親が見ていてくれたほうが嬉しそうです。

親は登れなくても構いません。

一緒に登って、難しさを体感するのが1番だとは思いますが。

ついつい他のことしちゃうんだよな〜って方は、もう少し、ちゃんと見て褒めてあげてくださいね。

小学校高学年から中学生になれば、ずっと見ていなくてはならない、などということは無いですが、いつも成果は聞いてあげてください。

「今日はなにか登れた?」

何か成果があった日は、目をキラキラさせながら答えてくれるのではないでしょうか。

無関心。にはならないように。

過剰な期待はしない

これまでに説明した通り、成長期の体というのは時にパフォーマンスが後退することもあります。

親は一生懸命、子供も一生懸命。

なのに、成績は上がらない。

子供はただでさえ心が不安定なのです。

そこで、親の「お前ならできる」「次はいける」という期待。

調子が右肩上がりなら鼓舞も良いでしょうが、そうでない場合、無意識に精神的負担をかけているかもしれませんよ。

クライミングというスポーツは、「岩登り」という娯楽の延長であって、遊びにルールがついてるんです。

”登ること”が、プレッシャーなどにより楽しめなくなってしまうのは、本質からずれています。

楽しんでなんぼです。

どの分野でも、プロとして活躍している人。

その方たちは、楽しくて楽しくて仕方がないほど熱中し、とてつもない努力をした結果、プロと呼ばれます。

楽しまない限り、上達はありません。

優秀な指導者

いかに「楽しい」と感じてもらい、怪我なくクライミングを続けられるようにするか。

これができれば優秀な指導者ではないでしょうか。

指導者はクライミング技術の知識が必要なのはもちろんですが、怪我をしないための知識を持ち、その人にあった指導ができる。ということが必要です。

さらに指導者自身も”楽しみましょう”。

教わる側は教える人をしっかり見ています。

特に子供は、大人と接する機会があまりなく、近くにいる大人「親」「先生」などを見ながら育ちます。

その大人がつまらそうにしていれば、「大人になるとつまらなそう」となります。

そんなふうには思われたくないですよね。

ボルダリングも同じです。

「親が楽しそうに登っていれば、子供も登ることが楽しいことだとインプットします」

子供には、楽しそうに登っているかっこいい背中を見せてあげてください。

自分も登らないと、子供がいかにきついスポーツをしているか、どんなところに危険があるのかも想像できません。

子供がボルダリングをしていてるのに、まだ登ったことがない人はぜひ登って感じてください。

参考文献

JAPAN SPORT COUNCIL「スポーツ外傷・障害について」

コメント